ナーシングホーム横浜長者町~ボージョレ・ヌーヴォ解禁ランチ試食会~

皆様こんにちは(^-^*)/コンチャ!

7日には立冬を迎えましたがまだまだ秋という様子で、晴れている日は温かくて過ごしやすいですね!それでも朝晩は冷えますので、体調管理には注意して下さい。

さて、来週11月18日は「ボージョレ・ヌーヴォ解禁日」となっております。普段はワインなんて買わないという方も、ついつい手にしてしまいますよね。良く分からない私も「解禁」なんて響きに踊らされております、、、ナーシングホーム横浜長者町では、毎年これに合わせてワインと素敵な料理を用意しております。ワインが苦手な方は、おいしいぶどうジュースも用意しております!そんな料理の試食会を行いました🍴

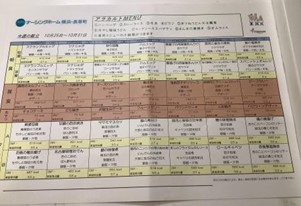

メニューはこちら↓

*オードブル(のどぐろワイン寿司・茸のマリネ・カマンベールのスモーク)

*蕪のポタージュ

*鴨の鮑のマリアージュ(鴨のロティオレンジソース・鮑の白ワインバターソース)

*フランスパンのグラタン

*ブルーチーズの少し入ったポテトサラダ

*二種チーズケーキをブルーベリーと

お洒落ですねー🍾そして今回はメインが2種類試食しました。好みや食べやすさに合わせてメインを2種類から選ぶことが出来ます。どちらもそそられますね★

スタッフ試食~o(*^▽^*)o~♪

このようにイベントの前には試食会を行っております。味付けは勿論ですが、見栄えや季節感を意識した食事になっているかを確認しており、もちろん高齢者の方が召し上がりやすい大きさや柔らかさなどにも気を配っております。来週皆さんに提供するのが楽しみですね、実際の様子もブログに掲載しますのでお楽しみに!!

ナーシングホーム横浜長者町~屋上からの景色~

皆様こんにちは(^-^*)/コンチャ!

早くも11月に入りましたね。昼間は、お日様ポカポカ陽気☀早朝、夜には冷え込み、お布団から抜け出すことが難しくなってきました。さて、11月に入るとアッとゆう間に色々なイベントが盛りだくさんですね。長者町では11月18日ボジョレヌーボー解禁日に豪華昼食を準備しております!例年、ご入居者は朝食を少なめに召し上がりイベント食を楽しみにしてくれています(^^♪

本日、晴天の中9階屋上へご入居者様と上がると可愛いお花が沢山集まっていました。( *´艸`)

優しい色合いで「お花はいつ見てもいいわね」とご入居者様も喜んで頂けました!また空気がとても澄んでいたこともありひょっこり、、富士山も見る事が出来ました☆彡

皆様、インフルエンザも流行する時期ですので体調に気を付けて下さいね!

/// インフルエンザ予防接種はお早めに! ///

今年はインフルエンザが流行するかもと言われています。コロナウィルスワクチン接種もようやく落ち着いてきましたが、コロナウィルスワクチン接種が優先された影響で医療機関ではインフルエンザ予防接種まで手が回らないと悲鳴が上がっています(;゚Д゚)弊社提携の医療機関でもインフルエンザワクチンが入手困難となっています、何とかご入居者様&スタッフの接種枠を確保出来ましたが( ̄ー ̄)bグッ!。皆様も早めの予約&接種でインフルエンザを予防しましょう!季節の変わり目でもあるので、手洗い・うがいの励行でインフルエンザに負けないようにしましょう。

ナーシングホーム横浜長者町~ハロウィン その2~

皆様こんにちはkon(*^__^*)tya

去る10月31日はハロウィン! 日本でも年々盛り上がり仮装姿は秋の風物詩となってきました、今年のハロウィンは非常事態宣言解除後、初!渋谷では元の賑わいを取り戻した(戻りすぎのような感じが…Σ(ОД○*))そもそもハロウィンの由来・起源とは何でしょう?以外に知ってる人が少ないかもしれません。

10月31日のハロウィン(HeIIoween)は、11月1日の「諸聖人の日」「万聖節」(All Hallo)の前夜祭(All Hallo Eve)という意味。古代ケルトでは11月1日に暦がかわったため、10月31日は年の変わり目にあたりました。そこで、収穫・豊穣を祝うとともに、悪魔払いをするようになりました。この日は、先祖の霊に便乗し、悪魔や魔女がやって来て災いをもたらすと信じられていたからです。現在のような形になったのは19世紀の後半で、移民とともにアメリカに伝わったこの祭りを子どもが大変怖がったため、小さな子でも楽しめる行事に変化していきました。

ホームの行事では『ハロウィンケーキ』Σ(・ω・ノ)ノ!ふんわりした生地の上に上品なかぼちゃの甘味となめらかなクリームをのせ、いくつでも食べちゃう( ´艸`)

ナーシングホーム横浜長者町~ご当地献立シリーズ「山陰・山陽」~

皆様こんにちはa(*^。^*)hello////

11月に入り、すっかり寒くなりましたね。風邪や体調を崩さないように注意したいところです。それでも昼の太陽にあたっているとポカポカと暖かく、ついついお昼寝したくなります🌺風邪をひかない為にもよく食べ、よく休むことが大事ですね。今回は以前に引き続きナーシングホーム横浜・長者町自慢のご当地献立シリーズをご紹介したいと思います。今回は、山陽・山陰 地方との事でメニューはこちら!!

・穴子チラシ

・ままかり

・しじみ汁

・みかん

写真も美味しそうですね!

今回は魚介づくしです。穴子チラシは宮島の「あなごめし」が元ですね。牡蠣が有名な広島ですが、穴子も有名です。牡蠣筏の下に良質の泥がたまり、そこに穴子の好物である甲殻類が集まるので穴子が集まってくるのだとか🖒料理を通して新たな知識が増えると得した気分になれます!味だけでなく心も満たしてくれる料理をナーシングホームでは提供しております。普段の料理も飽きないようにと栄養士の方が工夫して献立を考えています💓献立を見ているだけでワクワクしてきますね。今後もナーシングホームの美味しい献立紹介します🌟

ハロウィンを楽しみました。

みなさん~ こんにちは🎃

10月31日はハロウィン! 日本でも年々盛り上がり、仮装姿は秋の風物詩となってきましたが、そもそもハロウィンの由来・起源とは何でしょう?以外に知ってる人が少ないかもしれません。

10月31日のハロウィン(HeIIoween)は、11月1日の「諸聖人の日」「万聖節」(All Hallo)の前夜祭(All Hallo Eve)という意味。古代ケルトでは11月1日に暦がかわったため、10月31日は年の変わり目にあたりました。そこで、収穫・豊穣を祝うとともに、悪魔払いをするようになりました。この日は、先祖の霊に便乗し、悪魔や魔女がやって来て災いをもたらすと信じられていたからです。

現在のような形になったのは19世紀の後半で、移民とともにアメリカに伝わったこの祭りを子どもが大変怖がったため、小さな子でも楽しめる行事に変化していきました。

最近は新型コロナが流行する中、人流が感染の原因とされて感染症対策を徹底し、小規模で楽しむことが望ましいとされています。

当施設もマスクを着用し、雰囲気重視で楽しみました・・・・・

ナーシングホーム横浜長者町~お誕生日会~

皆様こんにちはkon(*^__^*)tya

おいしい食べ物や行楽イベントなども目白押しの秋といえば❕❕芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、行楽の秋……など、結びつく言葉はたくさんありますよね。でもやっぱり、、、一番は「食欲の秋」ですね~本日ナーシングホームでは、お誕生日会を開催し、皆さんで一緒にケーキを食べました!10月のお誕生日ケーキは秋の味覚の代表!

「マロン」のケーキです🌰🌰

美味しいものは本当に人を笑顔にしますね!!皆さんとっても幸せそうな笑顔をされておりました°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°毎月厨房の栄養士さんが季節のフルーツを選んでお誕生日ケーキを手作りして下さいますので、お話を伺ったところ今日のケーキは栗以外にも林檎やさつま芋など、秋らしいデザートが候補に挙がっていたそうです♡食べることが大好きな私は、毎月お誕生日ケーキが何のケーキになるか密に楽しみにしています(●´ω`●)そして、こちらはスタッフお手製のバースデーカードです♪お誕生日おめでとうございます!今年も一緒にお祝いできること大変うれしく思います。来年も是非一緒にお祝いさせてくださいね!!

ナーシングホーム横浜長者町~9階屋上よりの夜景~

皆様こんちはa(*^。^*)hello////

本日は、昨夜ホーム9階屋上より撮影しました夜景をご紹介いたします。屋上北側より見られる景色は横浜といえばここ「みなとみらい21地区」になります。みなとみらいと言えば綺麗な夜景ですよね。色とりどりの照明に浮かび上がる景色は絶景です。

日中とは違った雰囲気を感じることができますよ。また横浜スタジアムの一部もみることが出来ますよ。コンサートや野球の試合が開催される日は風に乗って歓声も聞こえてきます!!

/// 知っているようで知らない「みなとみらい21地区」とは(マメ知識) ///

横浜の自立性の強化横浜の都心部は関内・伊勢佐木町地区と横浜駅周辺地区に二分されていました。みなとみらい21はこの2つの都心を一体化し、ここに企業やショッピング・文化施設等を集積します。これにより市民の就業の場や賑わいの場を創出し、経済の活性化と経済基盤を確立することで、横浜の自立性を強化することを目的としているそうです。新しい横浜という意味でもネーミングにもインパクトがありますよね。

ナーシングホーム横浜長者町~十三夜~

皆様こんにちはkon(*^__^*)tya

久しぶりの更新となりました(申し訳ありません、これからは定期更新心がけます)

さて、去る10/20は綺麗な満月が見られました。私がプライベートで撮った拙い写真でも大きくて丸い月が見えます。撮影場所は…内緒です。

アメリカでは、10月の満月は「ハンターズムーン(狩猟月:Hunter’s Moon)」と呼ばれていて、月が明るく、冬に向けて蓄える動物を狩るのに最適は季節…などのいわれがあるそうです。日本ではお月見というと、旧暦8月15日(2021年は9月21日)の中秋の名月を愛でるイメージがありますが、旧暦9月13日の月を鑑賞する『十三夜』のお月見もあり、2021年は10月18日だったそうです。中秋の名月(十五夜)が中国から伝わった風習と言われる一方で、この十三夜に浮かぶ月を見る風習は日本独自のものだそうですよ。十三夜は、稲作の収穫を終える地域も多いことから、秋の収穫に感謝しながら、美しい月を見ていたそうです。私も時には、周りに建物がないところで、虫の鳴き声でも聞きながら月や星を堪能してみたくなりました。

ナーシングホーム横浜長者町~土用の丑~

皆様こんちはkon(*^__^*)tya

本日より8月、毎日暑い日が続いています、オリンピックも絶賛開催中で日本のメダル獲得も増えてきていますが、コロナウィルス新規罹患者数も増えていますね、ここ数日は記録更新ラッシュ、とうとう「万」の数値にまで激増してしまいました、ワクチン接種が進んでいない若年層に罹患者が多いようですが、その若年層は只今「夏休み真っ最中」ですから、お出かけして撒き散らしていないと良いのですが…不安が募ります。ナーシングホームのご入居者様&スタッフはコロナウィルスワクチン接種済ですが、接種しても罹患しないわけではございませんので(罹患&重篤化リスクが低減するだけです)感染予防対策は継続しています、皆様も不要不急の外出は極力避けていただく事と、この猛暑下の熱中症・脱水にはくれぐれもご注意ください。

さて、7月末(28日)は土用の丑の日でした。土用は季節の変わり目で、体調を崩しやすい時期でもあります。特に夏の土用は夏バテになりやすいから、精のつくものを食べた方が良い。そんな事情もあって、「丑」の「う」にちなんで、「うのつく食べ物を食べれば夏バテしない」という俗説が生まれたようです。ナーシングホーム横浜長者町では昼食に「うなぎ」メニューが提供されました。大満足の昼食でした!! 今後も暑い日が続きますが、水分補給を小まめにしてこの猛暑を乗り切りましょうね。

今年の丑の日は…お休みで食べられませんでした(´A`。)グスン

ナーシングホーム横浜長者町~七夕 その2~

皆様こんにちは(*´∀`*)ノ=

梅雨も明け、暑さが日増しに強くなる今日この頃、如何お過ごしでしょうか?熱中症・脱水に注意が必要な季節となりました、脱水予防には喉が渇く前に水分補給が必要と言われてます、こまめに水分をお取り下さい。先日「天の川」作成風景をご紹介しましたが、肝心の七夕風景「笹飾り」のご紹介を忘れていました、ナーシングホーム横浜長者町では入居者の皆さんと七夕を楽しみました🎋短冊を作ったり、飾りを作ったりとご入居者様と職員が協力して素晴らしいものが出来上がりましたのでご紹介させていただきます。

こちらの笹は本物をご用意いたしました!!少し元気がないのもご愛敬(笑)玄関やフロアには緑の良い香りが漂っていました。ご入居者様の願い事が叶うように心を込めて短冊も飾りもご用意させて頂きました。みなさまとても喜んでくれましたよ😊そして徐々に夏に近づくのを感じます。私の家の近所でも朝顔がきれいに咲いていました❣これからどんどん熱くなるのでより一層熱中症に気を付けてくださいね💛

夏本番「朝顔」も元気です!